Nota: Este artigo foca-se exclusivamente na análise de conteúdos de origem ocidental. Muita da informação incluída neste texto não é da minha autoria, sendo acompanhada das respetivas referências. O propósito deste texto é constituir uma súmula sobre o tema.

Em 2025, estima-se que cerca de mil milhões de pessoas em todo o mundo vivam com doença mental.1 Em Portugal, ocupa-se o segundo lugar da OCDE no consumo de antidepressivos, com um aumento de 300% entre 2000 e 2020.2

Estas são as estatísticas sobre saúde mental mais amplamente difundidas nos últimos anos. Simultaneamente, nunca existiu tanta produção cultural dedicada explicitamente à abordagem da doença e saúde mental. Gostaria de me concentrar na relação entre estes dois pilares. Regressemos ao eterno debate: filmes e séries dizem muito sobre saúde mental, mas dizem eles o que é real? Importa conhecer o real por estes meios?

- Representação da doença mental no cinema e televisão

Desde a sua génese, o cinema afirmou-se não apenas como arte mas também como mercadoria sujeita à lógica da transação comercial. O fascínio pelo não familiar – desconhecido, exótico, o Outro – sempre atravessou as imagens, que constituem um veículo de amplificação simbólica desse desejo e desse valor de troca, permitindo a circulação e negócio no mercado cinematográfico.3, 4

Este Outro existe como necessidade narrativa e transacional, e primordialmente como sinal de um verdadeiro desejo de visibilizar o Outro, por forma a proteger os limites da norma. Recorre à amplificação e distorção para traçar uma demarcação clara entre o «eles» e o «nós». Um dos exemplos mais basilares é o da doença mental, que desde as suas primeiras representações surge como integrante do enigmático, do incompreendido e marginal.5

No início do século XX, a saúde mental permanecia um tema pouco explorado, turvo pela ignorância e estigma. A comunidade científica e médica desconhecia ainda a maioria dos respeitantes à etiopatogenia da doença mental, enquanto o público tendia a percecionar estas pessoas como «loucas» e perigosas. Ao longo deste século, o cinema, sobretudo através de géneros como o horror e o slasher, alimentou medos e perceções distorcidas, identificando frequentemente as instituições psiquiátricas como lugares sombrios e ameaçadores.6, 7 Este imaginário popular produziu consequências reais: menor investimento em investigação, reduzindo o financiamento das instituições e fomentando a persistência de visões estereotipadas e desumanizantes de doença mental.5, 8, 9

Relevantemente, a representação da doença mental nos media apresenta paralelismos com a forma como as mulheres foram retratadas no cinema ao longo do século XX. Para ambos os casos, as narrativas foram construídas com ponto de partida numa perspetiva externa e não representativa – o olhar masculino sobre a mulher e o olhar normativo sobre a saúde mental – produzindo retratos forçosamente estereotipados, usados mais como força atrativa do que reflexiva sobre essas experiências.10, 11

Esta externalização e personalização do Outro no ecrã pode cumprir dois propósitos. Por um lado, oferece ao público uma experiência controlada e segura de contacto com uma realidade que constitui um tabu social. Por outro, desloca e concentra o medo social coletivo numa comunidade ou grupo marginalizado, ou passível de o ser, estabelecendo assim uma fronteira nítida relativamente ao que é considerado «normal».5, 8, 10, 12

As fronteiras narrativas do ecrã ultrapassam-no, reverberando diretamente na forma como o público compreende e interage com a prática clínica real. As representações mediáticas influenciam expectativas em relação aos profissionais e até os comportamentos de procura de apoio psicológico.6, 13 Efetivamente, uma das formas através das quais as pessoas recebem informação sobre saúde mental é através do mainstream media, em particular da televisão e, mais recentemente, das plataformas de streaming. Estes meios já previamente representavam uma das principais fontes de informação para quem não tinha contacto direto ou conhecimento prévio sobre doença mental. Posteriormente, a pandemia COVID-19 não só aumentou a necessidade de cuidados de saúde mental e a consciência sobre este tópico como o tempo de contacto com meios digitais, nomeadamente audiovisuais culturais.14

Uma das consequências mais preocupantes é o reforço do estigma: representações exageradas, imprecisas ou sensacionalistas consolidam e cristalizam estereótipos, sendo muitas vezes mais influentes do que experiências reais ou notícias sobre a mesma temática.6 Estudos mostram que indivíduos que recorrem sobretudo aos media eletrónicos como fonte de informação tendem a revelar atitudes mais negativas comparativamente a pessoas com doença mental.7, 13 Além disso, a forma como os tratamentos e profissionais de saúde mental são retratados pode afetar diretamente o comportamento de quem vive essa realidade, desencorajando a procura de ajuda ou gerando desconfiança em relação ao acompanhamento clínico.6, 13 Estes efeitos podem ser explicados por teorias como a de Narrative Transportation, segundo a qual o envolvimento emocional com uma narrativa pode levar os espectadores a interiorizar mensagens e crenças, incluindo conceções distorcidas sobre saúde mental.20

No que toca à proporcionalidade entre o ecrã e o exterior, evidencia-se um vasto fosso. Um estudo recente analisou a presença de temas relacionados com saúde mental num conjunto de 300 filmes populares (2016-2022). Em 2022, apenas 2,1% das personagens nos 100 filmes mais vistos eram retratadas como possuindo doença mental.15 Embora este número represente uma ligeira subida relativamente a anos anteriores, não se registou uma mudança significativa desde 2016.15 Estes dados apontam para uma estagnação na inclusão de representações relacionadas com saúde mental nas grandes produções cinematográficas, mesmo num contexto de crescente visibilidade pública do tema.

Acresce que esta representação se concentra sobretudo em personagens normativas no que diz respeito a identidade, enquanto a diversidade de comunidades (e.g. queer, latina) permanece amplamente ausente. Além disso, o cinema tende a privilegiar a representação de perturbações mentais de menor prevalência ou sensacionalistas, como é o caso da esquizofrenia ou perturbações da personalidade. Embora estas sejam de elevada prevalência em determinadas faixas etárias em comparação com outros diagnósticos não psiquiátricos, não são as doenças mentais mais prevalentes dentro da sua categoria. Em contrapartida, quando é abordada nas grandes produções comerciais, são as doenças mentais mais frequentes na população, como perturbações do humor (como a depressão), ansiedade e do uso de substâncias, que acabam por ser retratadas com maior regularidade. Este dualismo revela uma mediada tensão entre o impacto narrativo e a verosimilhança, refletindo tanto o apelo dramático como a realidade epidemiológica de base.15, 16

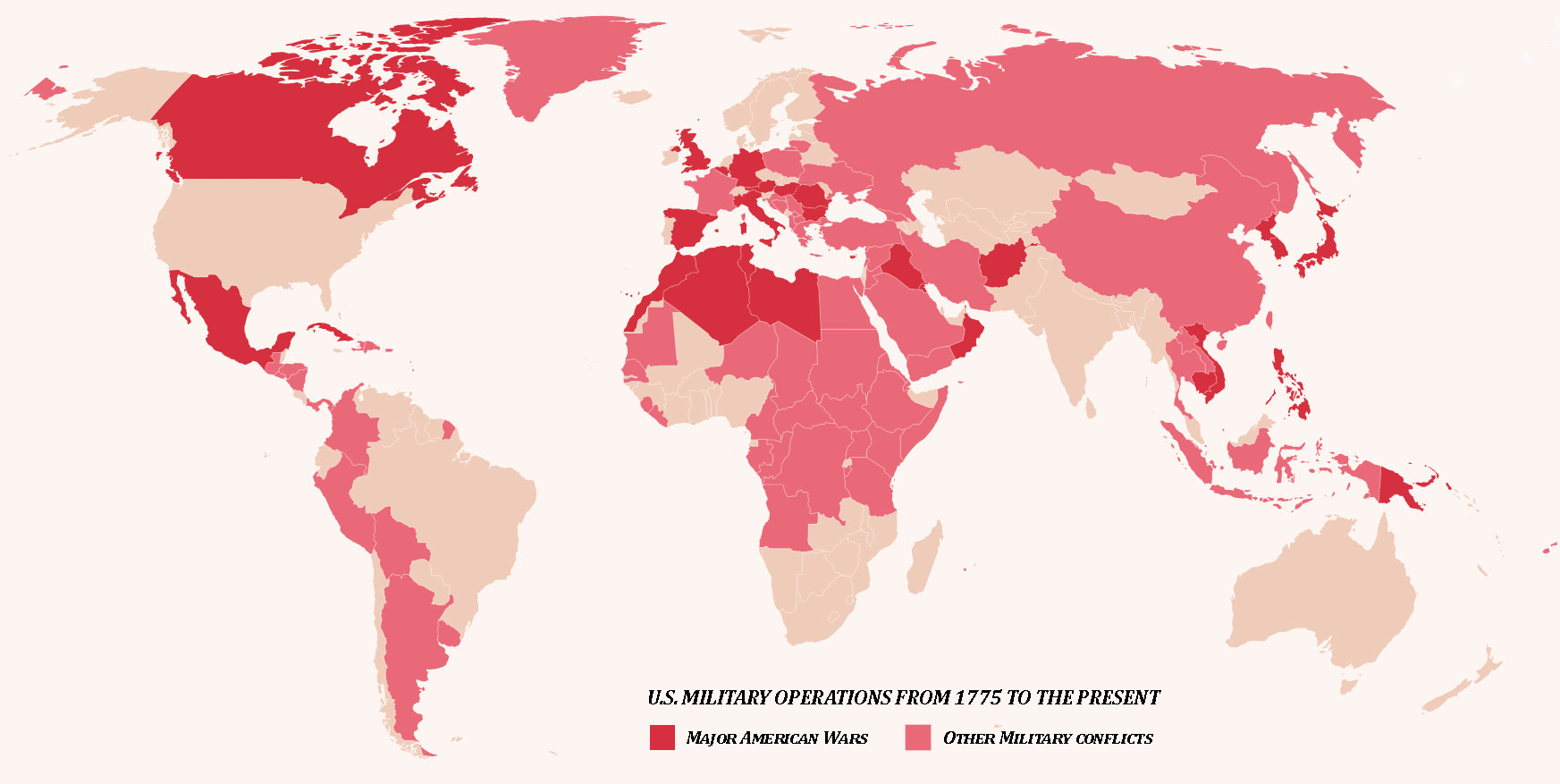

A literatura evidencia que as representações da doença mental no ecrã são tendencialmente negativas, exercendo um efeito cumulativo.6 As personagens são frequentemente estigmatizadas, apresentadas como perigosas, imprevisíveis ou socialmente disfuncionais. Nos filmes mais populares de 2022, 72% das personagens com doença mental foram retratadas como violentas e 40% morreram, sendo que mais de metade destas mortes foram violentas.15 Estes dados contrastam fortemente com a realidade: a maioria das pessoas com perturbações mentais consegue gerir a sua condição de forma eficaz e não acaba por morrer por suicídio ou por meios violentos.17, 18, 19 Tais estereótipos reforçam visões que associam automaticamente a doença mental a desfechos trágicos ou perigosos, frequentemente intensificados pelo uso de linguagem desumanizante, como ilustrado na Figura 1.

Em 1991, Hyler propôs uma tipologia dos principais estereótipos negativos da doença mental no cinema, que permanecem influentes até hoje.10 Os últimos dois não integram a lista original, mas foram posteriormente identificados na literatura:

- O homicida maníaco, o mais recorrente dos estereótipos, cria para a pessoa com doença mental um perfil essencialmente auto e heteroagressivo. Esta associação é significativamente ampliada no ecrã em comparação com a sua ocorrência no mundo real. Exemplos clássicos deste tropo incluem The Exorcist (1973), Psycho (1960) e Twin Peaks (1990).

- O espírito livre rebelde, personagens excêntricas, incompreendidas, que são frequentemente vítimas de maus-tratos neste contexto, sofrendo isolamento ou até encarceramento, como em One Flew Over the Cuckoo’s Nest (1975), e mesmo em filmes infantis, dos quais Dumbo (1941) e The Beauty and the Beast (1991) são exemplos.

- O iluminado, que romantiza a doença mental ao atribuir-lhe sabedoria especial, visão ou pureza moral, sendo deste modo capaz de perceber falhas estruturais na sociedade e inspirar a criação de uma utopia. Apesar de parecer, à superfície, uma representação mais positiva, ignora a complexidade da experiência real, especialmente em representações do espectro do autismo.

- A sedutora, apresentada como hipersexualizada ou ninfomaníaca, que usa a sexualidade como uma arma, provocando a destruição emocional, social ou mesmo física do elemento do sexo masculino. Está baseada numa longa tradição patriarcal que associa a instabilidade mental feminina à perversidade moral e desvio sexual. Demoniza a mulher doente, transformando o seu sofrimento em perversidade, deslocando a responsabilidade para a sua natureza moral ou sexual. O caso mais emblemático da última década decorre no filme Gone Girl (2014) ou, previamente, nos clássicos Girl, Interrupted (1999) e Black Swan (2010).

- O parasita narcísico, desenhando figuras privilegiadas, superficiais, autocentradas e emocionalmente mimadas, cujos sintomas são desvalorizados como capricho ou teatralidade. Surgem abusando do sistema de saúde para obter atenção, conforto ou validação social, perpetuando a ideia de que recorrer a apoio emocional ou psicológico é sinal de fraqueza ou futilidade, num formato de parasitismo. Este estereótipo é muitas vezes usado em comédias e sátiras, onde o sofrimento emocional é usado como objeto de humor, como na série Crazy Ex-Girlfriend (2015), ou em algumas personagens em Bojack Horseman (2014) e White Lotus (2021).

- O «zoo», onde os doentes são apresentados como objetos de observação, desumanizados, elementos sem agência. São criaturas estranhas, exóticas, perigosas, comparáveis a animais em cativeiro num zoo, tratadas como curiosidades clínicas ou sociais. A doença mental é retratada como um fenómeno a ser observado, não compreendido, um campo para experimentação social sem preocupação com os direitos humanos. Shutter Island (2010) e American Horror Story: Asylum (2012) são indicativos.

- O simplório, comum em produções infantis e comédias, apresenta personagens ingénuas, inocentes e desorientadas, usadas sobretudo como recurso cómico, como em Forrest Gump (1994) e Finding Dory (2014). Raramente têm uma narrativa pessoal, emoções complexas ou desenvolvimento, vistos como acessórios para a narrativa de outros. Pode parecer inofensivo à primeira vista, mas distorce igualmente a perceção, retratando a doença mental de forma caricatural e desumanizante.

- A vítima, o fracassado, onde as personagens são vistas como incapazes de melhorar, passivas, inúteis para a sociedade e irreversivelmente marginalizadas. Raramente têm voz, são vítimas de violência, abuso ou abandono. Em suma, apresentadas como um caso perdido, alguém cuja condição é irreversível ou resistente à ajuda médica ou terapêutica. Servem apenas como instrumento dramático, para gerar pena e dor no espectador, como no caso de Joker (2019), um suposto pináculo da representação da saúde mental à época. Este padrão reforça a associação da doença mental ao fracasso e dependência permanente.

Nenhum indivíduo deverá ser definido exclusivamente pelo seu diagnóstico clínico, mas reconhecido na sua totalidade como pessoa, na sua dignidade e complexidade. No audiovisual, tal implica rejeitar retratos que se limitam a ilustrar sintomas ou categorias diagnósticas, valorizando personagens completas e multifacetadas, com desejos, contradições e agência própria.

2. Representação dos profissionais de saúde mental

17% dos filmes mais populares de Hollywood na década de 1990 incluíam pelo menos uma personagem profissional da área da saúde mental. Embora este valor seja provavelmente inferior ao de outras profissões representadas (médicos de outras especialidades, polícias, etc), trata-se de um valor significativo.21 O fascínio que exercem sobre o público contribui diretamente para a sua valorização comercial e para a popularidade nas narrativas audiovisuais.

A popularidade de psiquiatras e psicólogos na ficção audiovisual pode ser explicada pela sua utilidade narrativa, pela carga simbólica que transportam e pelo contexto cultural contemporâneo.21

Narrativamente, as personagens com doença mental funcionam como dispositivos estruturais que permitem revelar emoções, pensamentos e memórias de outras figuras, facilitando o acesso do espectador a conflitos internos que, na vida real, permanecem invisíveis.21 Essa função contribui para criar tensão dramática e profundidade psicológica na narrativa. Em simultâneo, personagens representativas de profissionais de saúde mental oferecem um espaço seguro para explorar sofrimento, fragilidade e relações humanas complexas, funcionando como espelhos das próprias vivências do público, o que potencia empatia e envolvimento emocional.22 Adicionalmente, o terapeuta é mais do que uma figura profissional: assume o papel de oráculo, juiz, confessor ou guia moral. Representa o saber sobre o «invisível», a mente, o trauma, o inconsciente e, por isso, detém um poder simbólico particular. Esta ambiguidade entre cura e controlo, entre neutralidade e influência, torna-o uma figura enigmática e atraente.23 Finalmente, a crescente mediatização da saúde mental e a valorização social da terapia transformaram-nos em ícones culturais, associados a valores contemporâneos como self care, autoconhecimento e discurso emocional. O terapeuta, nesse sentido, passa a encarnar valores culturais contemporâneos.6

Além disto, existe frequentemente uma falta de clareza nas distinções entre diferentes especializações (psiquiatras vs. psicólogos), que são, por si só, mal compreendidas pelo público em geral. O cinema tende a reforçar essa confusão, em vez de promover uma compreensão mais informada.

Tal como para as pessoas com doença mental, um outro autor, Irving Schneider, propôs uma taxonomia das representações ficcionais de profissionais de saúde mental, ainda hoje utilizada como ferramenta útil para analisar os respetivos retratos no cinema e televisão.25, 26 Desde a sua formulação, apenas alguns subtipos foram acrescentados, reforçando a persistência de certos arquétipos ao longo do tempo:

- Dr. Dippy, o trapalhão incompetente, que surge como figura cómica, desajeitada, excêntrica, ridicularizando a prática clínica. É comum ter um sotaque estrangeiro (austríaco, em alusão a Freud) e assumir um tom caricatural. É visível maioritariamente em comédias, onde o humor surge da sua total ineficácia ou bizarria. Exemplo: Dr. Marvin Monroe em The Simpsons.

- Dr. Evil, o manipulador sinistro, que abusa do poder e viola a confiança dos doentes, como em The Cabinet of Dr. Caligari (1919) ou na terapeuta de casal da série You (2021). Alimenta a ideia de que os profissionais são perigosos, manipuladores e moralmente ambíguos.

- Dr. Wonderful, o salvador idealizado, extremamente competente e altruísta, que cura quase milagrosamente, geralmente ao identificar um trauma singular do passado. É alguém que ultrapassa os limites profissionais em nome da compaixão. Esta idealização torna a personagem irrealista e inatingível, obscurecendo os desafios reais da prática clínica. O caso mais conhecido será talvez o de Good Will Hunting (1997).24, 25

- Dr. Sexy, a profissional sedutora (quase sempre uma mulher), cuja sexualidade é central à relação terapêutica. A competência clínica é minimizada, e os progressos do tratamento são implicitamente atribuídos à atração ou tensão sexual. Esta representação desprofissionaliza a figura feminina e perpetua ideias profundamente sexistas sobre o papel das mulheres em contextos clínicos. Exemplo: Californication (2007).10

- Dr. Rationalist Foil, o cético desmentido. Oferece explicações científicas e psicanalíticas para o insólito, encarnando a pureza da racionalidade. É frequente em narrativas com elementos do sobrenatural. Contudo, a personagem é desmentida pela narrativa, transformando-se em inútil, arrogante e desinformada, em contraste com a «verdade» mística ou espiritual. Exemplos: Hereditary (2018) e Midsommar (2019).10

Se, por um lado, estas categorias cumprem função narrativa, por outro deformam a realidade da profissão, projetando desconfiança, ilusões e temores sobre o exercício clínico.25, 26

3. Representação de tratamentos

A forma como os tratamentos em saúde mental são retratados em filmes e séries tende a refletir não tanto a prática clínica real mas antes exigências da narrativa audiovisual (Figura 2).

Repetidamente, apenas são incluídas intervenções que contribuem diretamente para o avanço da narrativa ou para a construção emocional das personagens. A psicoterapia, por exemplo, é amplamente representada porque permite aceder ao mundo interno do doente e desenvolver conflitos emocionais. Num estudo que analisou filmes produzidos entre 2000 e 2013, contendo pelo menos 15 minutos com psicoterapeutas em cena, verificou-se que estes eram, na maioria dos casos, homens caucasianos de meia-idade, muitas vezes retratados com comportamentos antiéticos ou manipuladores.27 Além disso, estas sessões são, em geral, pautadas por revelações apressadas de traumas e curas quase instantâneas, que contrastam com a complexidade e gradualidade do processo terapêutico real.

Já a eletroconvulsoterapia (ECT) surge ocasionalmente, sobretudo pelo seu potencial dramático e carga simbólica. É frequentemente apresentada como forma de punição para comportamentos desviantes ou como resposta imediata a quadros psicóticos graves. Raramente se mostra qualquer procedimento de consentimento informado e, muitas vezes, a técnica é representada como dolorosa, realizada sem anestesia, com o paciente consciente e em sofrimento. As consequências retratadas incluem frequentemente uma espécie de «zombificação», sem evidência de benefício clínico.

Este tipo de representação sensacionalista não só se afasta da realidade clínica como também contribui para a perpetuação do medo e do estigma em torno do tratamento, tendo impacto mensurável.28 Estudos demonstram que tais representações podem impactar negativamente mesmo públicos teoricamente informados: até estudantes de medicina, expostos a essas imagens, relataram conceções distorcidas e estigmatizantes acerca da ECT.29 Este dado evidencia o poder formativo do audiovisual e a responsabilidade associada à forma como tais práticas são representadas.

Em contraste, os tratamentos farmacológicos, embora constituam uma componente essencial da prática psiquiátrica, são praticamente invisíveis no cinema. Entre centenas de filmes analisados, raramente se encontra uma cena que mostre prescrição medicamentosa, revelando uma lacuna significativa na representação do trabalho psiquiátrico.21

Retratar a procura de ajuda em narrativas audiovisuais é fundamental para combater o estigma e incentivar o uso de recursos em saúde mental. No entanto, o cinema não tem contribuído para isso: apenas cerca de um quarto das personagens com doença mental foi apresentado em contexto de terapia, menos ainda em tratamento farmacológico. Além disso, estas personagens são quase sempre mulheres brancas, um retrato limitado que ignora a diversidade real de pessoas que beneficiariam de intervenções em saúde mental.15 É interessante como, apesar de ser representativo em termos de incidência e prevalência de patologias como depressão ou ansiedade na população feminina (inclusive por fatores determinantes específicos ligados à desigualdade de género), em outras doenças o estigma se relaciona diretamente com classe social, condições sócio-económicas e racismo. Existe maior diagnóstico de esquizofrenia em pessoas não brancas do sexo masculino, mas tal realidade não é representada no cinema ou televisão.

Este é um dos domínios onde o entretenimento poderia ter impacto positivo mais imediato. Mostrar comportamentos de apoio por parte de familiares e amigos, incluir cenas de terapia, tratamento farmacológico ou internamento e representar a saúde mental sem tabus explícitos são estratégias com potencial. Ao fazê-lo, os media podem moldar conhecimento, atitudes e comportamentos, promovendo maior abertura à procura de ajuda.

4. Representação «positiva»

Em períodos mais recentes, tem-se vindo a explorar o potencial educativo e terapêutico de filmes e séries de ficção. Representações realistas e informadas de saúde mental podem melhorar outcomes em saúde, reduzir o estigma e promover atitudes empáticas. Porém, o conceito de representação positiva está longe de ser consensual.

Para alguns autores, tais representações incluem retratos humanizados, informados e empáticos, capazes de reduzir o estigma e promover atitudes de solidariedade. No entanto, outros críticos alertam que mesmo obras bem-intencionadas, com esses traços, podem recorrer a formas subtis de estereotipagem, crescentes na sua subtileza e dano. Nesse sentido, o que para uns constitui avanço pode, para outros, perpetuar visões limitadas e até contraproducentes, mostrando que a classificação de positivo depende de critérios interpretativos e contextuais, e deve ser analisada e discutida explicitamente.

Um dos mais importantes possíveis benefícios prende-se com a promoção de comportamentos de procura de ajuda, embora o impacto da informação veiculada pelos profissionais de saúde continue a surtir maior impacto e ser vista como mais fiável. Complementarmente, existem autores que defendem a utilização de filmes no processo terapêutico (cinematerapia), promovendo o insight e criando pontos de partida para a reflexão emocional. Contudo, a sua eficácia depende de seleção criteriosa e enquadramento clínico, ainda carecendo de validação sistemática.30 Filmes como Inside Out (2015, 2024) são frequentemente citados como exemplos de como a ficção pode contribuir para normalizar emoções e facilitar conversas sobre bem-estar psicológico, sobretudo entre jovens. Também no ensino de profissionais de saúde mental, narrativas audiovisuais podem ilustrar sintomas, dinâmicas clínicas e processos de estigmatização, embora o risco de reforço de estereótipos exija uso crítico.30

4.1. E em 2025?

Embora não estejam ainda disponíveis estatísticas referentes ao meio televisivo e cinematográfico, alguns casos concretos ilustram mudanças relevantes. Segundo Wedding e Niemec,31 uma representação positiva deve incorporar quatro elementos essenciais.

O primeiro corresponde à humanização, com a personagem a ser apresentada numa perspetiva centrada na pessoa, revelando-a além do diagnóstico. O segundo apresenta-se na dinamicidade, em que o conteúdo se foca em mostrar múltiplas dimensões da vida da personagem, como qualidades e fragilidades, relações interpessoais e fatores ambientais que a rodeiam. Em terceiro lugar, existe necessidade de equilíbrio, evitando a representação da doença mental tanto com dramatismo exagerado, como romantização. Por fim, exige-se uma narrativa significante, onde a personagem é definida pelas suas ações, valores e crescimento personificado ao longo da narrativa, com crescimento ativo para lá da identidade-doença.

Esta perspetiva converge com uma focalização nas forças individuais e virtudes de cada indivíduo, mesmo em contextos adversos. Porém, até hoje, representações aparentemente positivas continuam a recorrer subtilmente a estereótipos estigmatizantes. Estabelecem-se avidamente ligações progressivamente mais indiretas entre doença mental e violência ou humor, fragilizando o seu potencial positivo. Quase 20% das personagens com doença mental em filmes populares recentes são alvo de humor relacionado com a sua doença mental, enquanto quase metade é alvo de desprezo relacionado.15

Adolescence (2025):

A série oferece uma das representações mais empáticas e realistas da prática clínica recente. Briony surge como terapeuta tecnicamente competente e disponível, apresentando limites éticos claramente definidos. A sua abordagem clínica aparenta ter um foco não estigmatizante, onde não existem rótulos precipitados, dramatizações excessivas nem abordagens milagrosas. O trabalho terapêutico é mostrado como um processo delicado e relacional.

Contudo, embora poderosa, a sessão terapêutica representada na série é utilizada como um dispositivo dramático isolado. Não explora a continuidade do processo terapêutico, o que não é realista. Apesar do retrato empático de Briony, pouco se discute o enquadramento profissional da sua atuação, elemento extremamente relevante. Pode ser pouco claro para o público qual o seu papel institucional e enquadramento profissional, perpetuando a tendência do audiovisual de apresentar o terapeuta como uma figura «intuitiva», em vez de profissionalmente treinada e com objetivos limites de atuação bem definidos a priori. Embora subtil, há um certo voyeurismo emocional na forma como a dor de Jamie é mostrada, num plano longo e dramático, sob o olhar de uma terapeuta silenciosa.

Além disso, o foco da série permanece no tropo concetual da criança perturbada, adquirindo um papel culminativo de uma moda narrativa de «crianças psicopatas», numa representação limítrofe da saúde mental. É de relevar que situações mais comuns, como psicose na fase tardia da adolescência e início da idade adulta, ou psicoses tóxicas, continuam a não existir como narrativa nos meios audiovisuais ficcionais. Continua a alimentar um sobreinvestimento nestas caricaturas de crianças à margem do sistema, ou mesmo até das integradas no sistema.

Apesar de romper com estereótipos nocivos (como Dr. Evil ou Dr. Sexy), a série ainda recorre à idealização, dramatização excessiva e voyeurismo. Representa um avanço importante, mas carece de mostrar a terapia como prática contínua, diversa e complexa, e não apenas como momento catártico de um guião.

Such Brave Girls (2023, segunda temporada em 2025):

Criada e protagonizada por Kat Sadler, baseia-se diretamente nas suas experiências pessoais, no diagnóstico de depressão major e psicose não especificada, e no contacto com serviços de saúde mental, particularmente durante a pandemia. Este compromisso com o real torna a narrativa simultaneamente mais realista e possivelmente mais difícil de criticar, mas mesmo assim não imune à estereotipagem.

Esta é uma série de comédia, com recurso a um tom seco, irónico, frequentemente acusador e agressivo, para abordar questões relacionadas com a saúde mental, incluindo suicídio, num contexto de disfunção familiar. A própria atriz que representa a irmã de Josie é a verdadeira irmã da escritora/atriz. Ao evitar fórmulas de superação pessoal ou mensagens reconfortantes como pensos rápidos, Such Brave Girls quebra tabus e recusa-se a suavizar o sofrimento para uma mais fácil comercialização. Ainda assim, o humor é de tal forma cáustico que pode repelir uma fatia considerável do público, em especial quem desconhece a realidade retratada e, por isso, não consegue captar as subtilezas subjacentes ao recurso humorístico com tanta brutalidade.

Mesmo discutindo saúde mental com impetuosidade honesta, constituindo um dos meus trabalhos preferidos sobre a temática, a série não apresenta recursos terapêuticos ou de assistência, o que impede a promoção de ajuda e estigmatiza quem sofre sem mostrar possibilidades de apoio real. Embora interessante como perspetiva crítica, Sadler deliberadamente evita o desenvolvimento emocional das personagens, que se mantém «num purgatório cómico», sem possibilidade de crescimento ou de resolução, o que pode reforçar uma sensação de desamparo contínuo.

5. Ver para criar

Embora os estereótipos negativos continuem a dominar a representação da saúde mental no cinema e na televisão, estas imagens não existem em vácuo ou em vão: evoluem em diálogo com contextos históricos, sociais e políticos.32 Mudanças no discurso público, avanços na compreensão clínica e crescimento do activismo pela desestigmatização têm contribuído para o surgimento de representações da doença mental com maiores níveis de nuance e empatia nos meios audiovisuais contemporâneos.

Ainda assim, persiste desacordo sobre o que constitui uma representação positiva. Esta tensão revela a complexidade inerente à representação da saúde mental: mais do que categorizar personagens como «boas» ou «más», importa analisar o contexto, a intencionalidade e o impacto que essas narrativas têm sobre o público e sobre o imaginário coletivo da doença mental, urgindo maior investigação e debate em torno deste tópico.

Um dilema central na representação da saúde mental nos media prende-se com saber se é, ou não, responsabilidade do cinema e da televisão educar o público, ou se a sua função principal continua a ser o entretenimento. Por um lado, os criadores audiovisuais podem reivindicar liberdade artística e recusar o papel de agentes educativos e morais. Por outro, dado o enorme impacto que estes conteúdos têm na formação de imaginários coletivos, torna-se inevitável questionar as implicações sociais das narrativas que escolhem contar, e como as contam.33

A tensão agrava-se num setor regido por lógicas de mercado, onde o lucro favorece narrativas simplificadas ou sensacionalistas.34 Narrativas lucrativas traduzem-se na auto e hetero reprodução de estereótipos simplificados ou sensacionalistas da doença mental. Assim, o dilema não é apenas entre educar ou entreter, é também entre ética e lucro, entre responsabilidade social e viabilidade comercial.

Nenhuma representação mediática consegue ser totalmente fiel à realidade, uma vez que, por natureza, qualquer construção narrativa implica seleção e omissão de certos elementos do que é representado.33 A complexidade da saúde mental, com as suas nuances e ambivalências, nem sempre se encaixa nas estruturas narrativas convencionais ou nas exigências comerciais de conteúdos rápidos, acessíveis e emocionalmente impactantes. No entanto, é precisamente neste ponto de tensão que se abre espaço para uma crítica construtiva e para pensar modelos de representação que não sacrifiquem a integridade dos temas em nome da audiência.

Considerando que as pessoas com doença mental constituem uma classe historicamente marginalizada e reprimida, argumentar que o entretenimento está isento de responsabilidade ética é algo que considero, no mínimo, uma posição politicamente insustentável. A saúde deve ter primazia enquanto direito humano fundamental. O entretenimento não precisa de abdicar da sua força criativa para assumir uma postura mais consciente – tal é um falso dilema. Pelo contrário, pode tornar-se um espaço poderoso de transformação social.

Nesse sentido, existe uma necessidade urgente de uma maior colaboração entre o setor da saúde mental e as indústrias do cinema e da televisão (Figura 3). Contudo, esta colaboração exige maturidade e realismo: é essencial reconhecer que, cada vez mais, o objetivo primário do cinema (de predomínio comercial, com maior acessibilidade) e da televisão é entreter e gerar audiência ou lucro, não educar, ainda que estas finalidades possam convergir.

Ver para crer significa reconhecer o poder das imagens em moldar aquilo que entendemos como real. Desde o início do século XX, o cinema e a televisão não apenas refletiram medos e fantasias coletivas sobre a saúde mental como também ajudaram a construí-los, alimentando estigmas, expectativas e narrativas de exclusão. Hoje, num contexto em que a saúde mental ocupa maior visibilidade pública, torna-se ainda mais premente questionar os modos como estas histórias são contadas e que consequências transportam para o imaginário social.

O desafio não reside em escolher entre entreter ou educar, mas em compreender que toda representação implica responsabilidade cultural. Se o ecrã tem sido espaço de distorção e caricatura, pode também tornar-se lugar de reconhecimento, proximidade e criação. Ver, neste sentido, não é apenas crer: é abrir a possibilidade de imaginar e construir realidades de maior justiça.

Carolina Monteiro é médica, aspirante a Psiquiatra, e pós-graduada em Sexualidade Humana. Entretanto, estuda a relação entre sistemas de saúde e alterações climáticas. Conhecida como a pessoa que passa demasiado tempo a ver filmes e a ler livros lésbicos.

.jpg)