A construção do Direito Internacional foi marcada por vários eventos que, pela sua natureza, eram excludentes de grande parte dos povos. Desde a dissolução da Liga das Nações até à formação das Nações Unidas, quem comanda o mundo são os mais poderosos. O direito não é por natureza imparcial e o Direito Internacional tem sido um grande aliado do projeto neoliberal, concedendo tanto aos povos quanto o que deles retira.

Os Estados Unidos têm sido uma voz poderosa nestes processos, não é por acaso que na criação da Carta das Nações Unidas e aquando da formação de novas democracias no Sul Global, o poder de decisão e de transformação da ordem mundial foi retirado da Assembleia Geral – órgão que inclui uma representação de todos os países no mundo – e consolidado no Conselho de Segurança. O Conselho de Segurança é um órgão que mantém o status quo através do poder de veto, reservado apenas a cinco países – China, Rússia, França, Reino Unido, Estados Unidos – aos quais recai a função de manter a paz e segurança internacional. O poder de veto dos Estados Unidos permite bloquear resoluções que contrariam os seus interesses, como é o caso das resoluções pelo cessar-fogo em Gaza que têm sido bloqueadas sistematicamente. Podemos assim dizer que a Assembleia Geral é demasiado fraca, o Conselho de Segurança demasiado forte e o «clube dos cinco» demasiado privilegiado.

Quando vemos violações graves do Direito Internacional, é normal questionarmos: como é que isto é possível? No meio de tantos tratados, acordos e organizações perfeitamente desenhadas para a proteção dos mais fracos, parece que ainda vivemos submersos em desigualdades. No entanto, quando olhamos de perto, percebemos que os ciclos históricos de poder nunca foram quebrados. Quem antes defendia uma exploração desenfreada, quer das pessoas, quer do planeta, afirma-se agora na vanguarda da proteção de direitos humanos e da paz mundial.

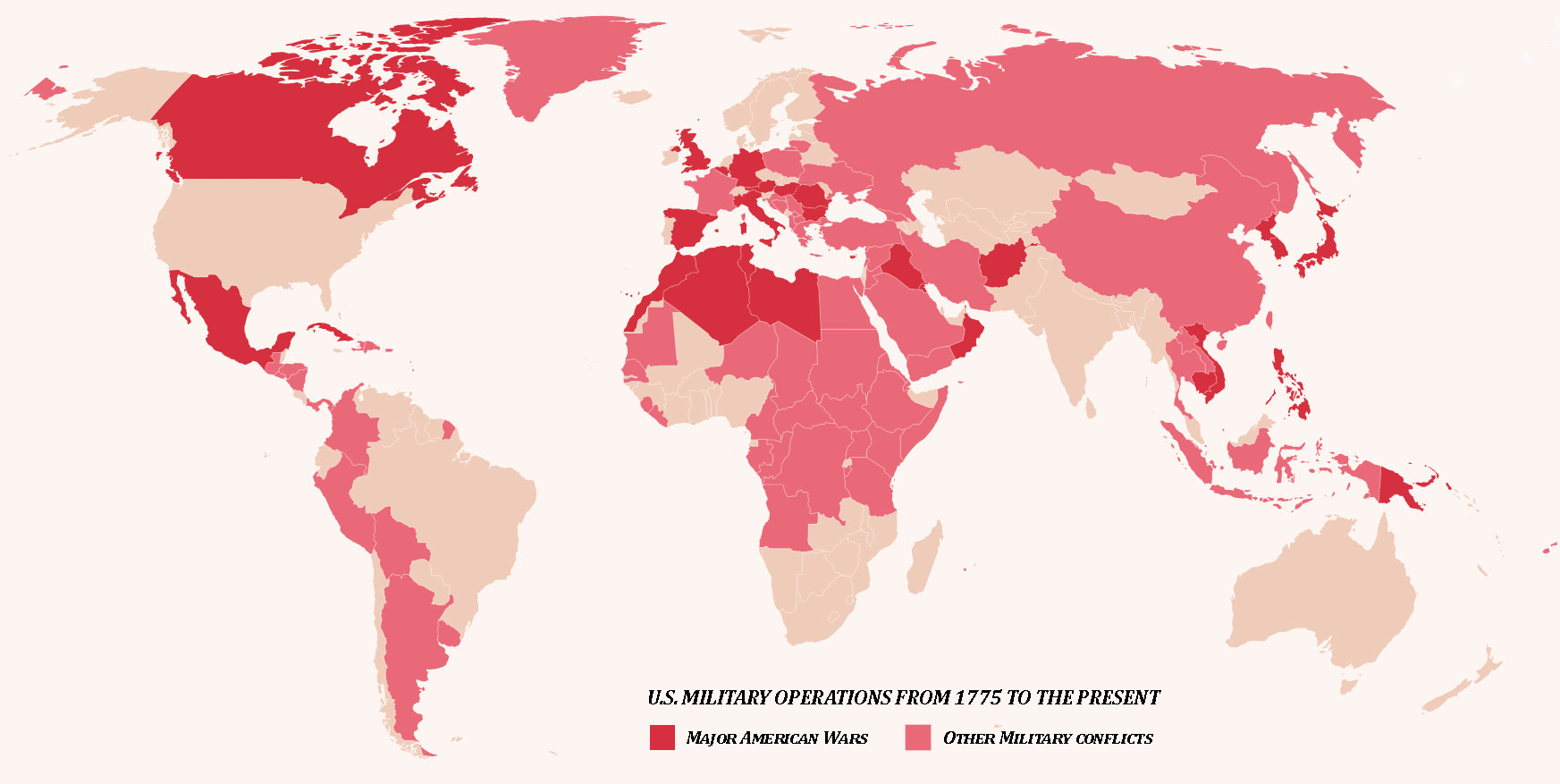

Há muito que os Estados Unidos assumiram para si o papel de «guardiões» do mundo, indo para além das previsões legais e criando invenções jurídicas, como o aclamado «dever de proteger» ou responsibility to protect (R2P). Isto implica a perpetuação de uma crença de que nem todos os países do mundo têm a mesma agência sobre si mesmos, uns têm soberania plena e outros não. Cria-se, assim, a retórica de que a soberania dos povos pode ser violada, caso as circunstâncias o exijam, criando um duplo entendimento do que significa ser um país soberano.

Quando, em 2003, os Estados Unidos decidiram invadir o Iraque e justificaram essa decisão numa autorização prévia do Conselho de Segurança (resoluções 1441, 678 e 687) que concedia o direito à intervenção devido à alegada violação da obrigação de desarmamento do Estado iraquiano, criaram uma manobra de distração legal. O mundo discute se a aplicação destas resoluções seria legal ou não, esquecendo assim um dos mais básicos princípios do Direito Internacional, o multilateralismo (pacta sunt servanda) e a inviolabilidade da soberania de um outro país.

O Direito Internacional, carecendo de mecanismos de punição, sustenta-se pela boa-fé dos governos e pela diplomacia. É no diálogo, compromisso e responsabilidade que os estados se submetem a uma ordem mundial, que aceitam a autoridade das Nações Unidas e a jurisdição do Tribunal Internacional de Justiça. Ora, por vezes, parece que estes princípios apenas são exigidos a certos países, os que foram colonizados e os que representam uma ameaça ao capitalismo.

Estamos agora em 2026 e a história repete-se. A invasão à Venezuela e o sequestro de Maduro e da primeira-dama Cilia Flores são mais uma violação do Direito Internacional na longa lista dos Estados Unidos. A história da hegemonia de influência americana no continente não surge num vácuo.

Em 1823, com a criação da Doutrina de Monroe, os Estados Unidos dão os primeiros passos do que viria a ser o seu projeto neocolonial da América Latina. Esta doutrina surge com o intuito de prevenir a recolonização europeia, na qual se entendia que qualquer ataque ao continente seria visto como um ataque aos Estados Unidos.

Em 1904, sob a liderança de Roosevelt, este pressuposto «legal» é levado mais longe, ao ampliar o intuito original e estabelecer que os Estados Unidos poderiam intervir militarmente na América Latina para estabilizar governos incapazes e proteger assim as populações. Hoje, sabemos que este dever que os Estados Unidos se conferiram a si próprios apenas se aplica a defender o interesse americano na região.

A atuação dos Estados Unidos na América Latina, e em outras partes do mundo, mostra como o projeto imperialista nunca morreu, e que o Direito Internacional, na sua incapacidade de garantir uma igualdade de obrigações e de direitos, tem funcionado como um braço do projeto neoliberal, mantendo as dinâmicas coloniais de poder.

A primeira (e única) vez que os Estados Unidos foram levados ao Tribunal Internacional de Justiça, foi em 1984, quando o Nicarágua submeteu um pedido ao tribunal para medidas provisórias relativas à atividade militar e paramilitar contra o país. O Nicarágua argumentou em tribunal que a assistência americana ao grupo «contras» (que lutava para derrubar o governo Sandinista, o regime da altura) era ilegal. O governo sandinista, afirmadamente socialista, representava assim um ataque ao projeto anticomunista dos Estados Unidos e deveria ser derrubado, pelo interesse americano. O Tribunal Internacional de Justiça recusou a defesa apresentada pelos Estados Unidos de que as suas ações caberiam dentro da necessidade de autodefesa coletiva (direito legal que um estado tem para auxiliar outro, caso enfrente um ataque armado, um dos pressupostos para a sua aplicação é a necessidade de o estado-vítima requerer o auxílio de outro estado), e afirmou que estas ações constatavam violações do costume internacional, aos quais os estados não deveriam intervir nos assuntos internos de outro país, da proibição do uso de força contra outro país e de que a soberania dos países é inviolável. No entanto, o governo americano na altura recusou-se a participar no fim do julgamento, retirando-se na fase dos méritos, terminando assim o reconhecimento da jurisdição do tribunal sobre os Estados Unidos.

Não surpreende que, a meio do julgamento e percebendo que o tribunal não se vergaria à vontade americana, os Estados Unidos decidam retirar-se. Este é um exemplo gritante do poder que os Estados Unidos exercem e da forma como atuam impunemente face ao Direito Internacional.

Mais uma vez, vários oficiais das Nações Unidas, líderes mundiais e especialistas em Direito Internacional afirmaram que a invasão à Venezuela e o sequestro de Maduro e da primeira-dama Cilia Flores violam o Direito Internacional. No entanto, há muito pouco que as instituições internacionais possam fazer para punir essa conduta.

As sanções aplicadas pelas Nações Unidas são aprovadas pelo Conselho de Segurança, no qual os Estados Unidos têm poder de veto sobre as resoluções. Acresce que os Estados Unidos não reconhecem a jurisdição obrigatória do Tribunal Internacional de Justiça, ao qual a Venezuela poderia intentar uma ação, temendo o mesmo desfecho que no caso do Nicarágua. Por fim, o Tribunal Criminal Internacional também se revela como insuficiente, visto que os Estados Unidos não são signatários do tratado que reconhece a sua jurisdição, e inclusive são o único país do mundo a impor sanções a um tribunal e aos seus profissionais de justiça.

É gritante a impunidade dos Estados Unidos face ao Direito Internacional; e na falta de instituições que possam punir estas atuações, é necessário que os líderes mundiais, como do país vizinho, Canadá, e de fortes aliados, como a União Europeia, sejam mais exigentes, até quando continuará a Europa a prestar vassalagem ao «pequeno rei»?

O plano de Trump está à vista, apenas a sua «moralidade» deve governar o mundo, e qualquer situação, desde que sirva os interesses americanos, deve ser tomada, mesmo que contrarie todos os pressupostos do Direito Internacional e da diplomacia mundial que tem vindo a ser construída. Enquanto os líderes mundiais continuarem a acreditar que a soberania do Sul Global é diferente da sua, continuarão a cair na falácia de que existem dois pesos e duas medidas num mundo globalizado. Trump não faz ataques apenas aos países da América Latina; a Gronelândia e a Islândia também estão na sua mira. O que farão, então, os seus aliados?

Aliyah Bhikha tem 24 anos, é licenciada em Direito pela Universidade Nova de Lisboa, e mestranda em Direito Internacional e Direitos Humanos na Universidade de Lund. Nascida em Moçambique, é marxista e pan-africanista. Nos tempos livres estará a falar mal do império português.