A invasão russa da Ucrânia em fevereiro de 2022 inaugurou não só uma nova era geopolítica como uma nova fase da crise do jornalismo. Desde 2022, o dogma armamentista tem sido apresentado como inevitável e absoluto à luz do perigo de uma invasão russa da Europa. As imagens do conflito do leste europeu, as narrativas subjacentes e a simplificação das causas e dos interesses em jogo na antiga república soviética criaram novos desafios à resposta da esquerda política às imposições da tecnocracia europeia e das oligarquias do armamento e da alta finança no velho continente.

Para ter melhor capacidade de reação aos conflitos num mundo em que os EUA vão perdendo poder militar e político, é preciso olhar para a maneira como o conflito da Ucrânia concentrou as atenções e moldou os debates sobre o futuro político dos europeus.

Muitas vezes, em particular fora do antigo Pacto de Varsóvia, as dinâmicas sociais dos países do leste europeu são reduzidas a meros combates entre «bons» e «maus». Antes de os russos serem reduzidos ao papão ameaçador da «unidade europeia», já nos anos 90 os sérvios tinham sido apresentados como os inenarráveis demónios dos conflitos na ex-Jugoslávia, varrendo para debaixo do tapete séculos de complexidade histórica que rebentavam num mar de violência fratricida nos Balcãs pós-socialistas.

Citando o jornalista do Público Amílcar Correia, a Sérvia adquiriu logo nos primeiros momentos do conflito jugoslavo «a imagem de opressora», o que serviu para sustentar a doutrina americana de «ingerência humanitária» na região.1

O uso de comparações hiperbólicas com a Segunda Guerra Mundial, a transformação propagandista de uma guerra por recursos numa guerra de valores, são elementos presentes na cobertura portuguesa e ocidental da invasão russa da Ucrânia. No primeiro editorial do jornal após o início da invasão, Manuel Carvalho, então diretor do Público, olha para esta como um regresso à política de blocos característica da Guerra Fria e considera que os investimentos europeus em defesa têm de ser uma prioridade, dado que, a seu ver, a Rússia se tornou uma ameaça existencial à Europa. Carvalho fez logo aqui um paralelismo entre a Rússia e a Alemanha nazi, evocando o regime hitleriano ao usar o exemplo da anexação da Crimeia e comparando-a com a anexação da região dos sudetas, que deu início ao desmantelamento da Checoslováquia no prelúdio da II Guerra Mundial.2

Ao longo do meu mestrado, dediquei muita atenção ao caso específico da cobertura do Público dos primeiros três meses da guerra Ucrânia, quando esta estava mais imbuída de êxtase sensacionalista e a incerteza dos tempos dominava tanto a cobertura como o tom dos artigos de opinião. Um bom exemplo são os artigos de opinião de José Gil e Rui Tavares de março de 2022, que enquadram a invasão num conflito alargado entre bons e maus valores e apelam a que o Ocidente faça frente ao imperialismo russo. 3 4 5

A resistência ucraniana é descrita como corajosa e surpreendente perante um inimigo muito mais poderoso que tenta decapitar um regime democrático, enquanto os russos são descritos de forma monolítica, medonha e tenebrosa. As dicotomias simplistas levam a uma desvalorização dos elementos fascizantes do lado ucraniano e a uma explicação incompleta das circunstâncias e lealdades num país historicamente dividido entre um ocidente nacionalista e um sul e leste russófonos. Não se trata de legitimar a agressão russa ou de questionar as razões da resistência ucraniana à mesma, mas de proporcionar aos leitores uma cobertura com nuances de um conflito que move muitos interesses e recursos entre Washington e Moscovo.

A boa cobertura muitas vezes é sacrificada a uma metanarrativa sobre valores e emoções. Um dos melhores exemplos desta ideia é a total deificação mediática do Presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Com o agravamento da guerra e a fuga e mobilização de milhares de ucranianos, Zelensky mantém-se em Kiev, e torna-se cada vez mais uma figura mítica no campo mediático, comparado repetidamente a Winston Churchill6.

A invasão russa levou às páginas do Público vários cronistas nacionais e ucranianos que defendem uma versão enviesada da história da Ucrânia como resposta às versões também enviesadas do Kremlin. Um bom exemplo é um texto do jornalista e filósofo ucraniano Volodymyr Yarmolenko que defende uma versão essencialista da história da Ucrânia, branqueando o ultranacionalismo e defendendo que a vocação histórica da nação ucraniana é a resistência ao poder russo.7

Mesmo assim, o Público não deixou de referir a presença de grupos armados ultranacionalistas, apesar de a cobertura desvalorizar a dimensão e a importância políticas destes mesmos grupos. Numa peça da jornalista Sofia Lorena, a 4 de março de 2022, é mencionada a presença de paramilitares locais e também o apelo de Kiev à vinda de voluntários estrangeiros, muitos destes integrantes de movimentos internacionais de extrema-direita. A cobertura questiona pouco as perspetivas ucranianas sobre o passado ultranacionalista e colaboracionista dos militantes da Organização dos Nacionalistas Ucranianos (OUN), que colaborou com os nazis contra os soviéticos e polacos na Segunda Guerra Mundial e participou no Holocausto. A bandeira vermelha e preta, estandarte da OUN, aparece em várias reportagens e imagens, sejam de órgãos de comunicação social ou de órgãos oficiais, apesar da pesada história de violência fascista que acarreta.8

O apoio ocidental à Ucrânia, e a guerra de informações comum nas guerras de procuração, inspiram o branqueamento de certos movimentos e dos seus antecessores, algo que acontece com muito mais intensidade na cobertura da invasão russa.

Contextos como o ucraniano representam um grande desafio à prática jornalística, porque a Ucrânia é um local onde os interesses das maiores potências sempre se digladiaram. É um país geograficamente estratégico, rico em recursos (nomeadamente metais raros), onde o futuro do mundo se jogou por diversas vezes, onde impérios viram a sua ascensão, o seu declínio, e a sua queda. 9

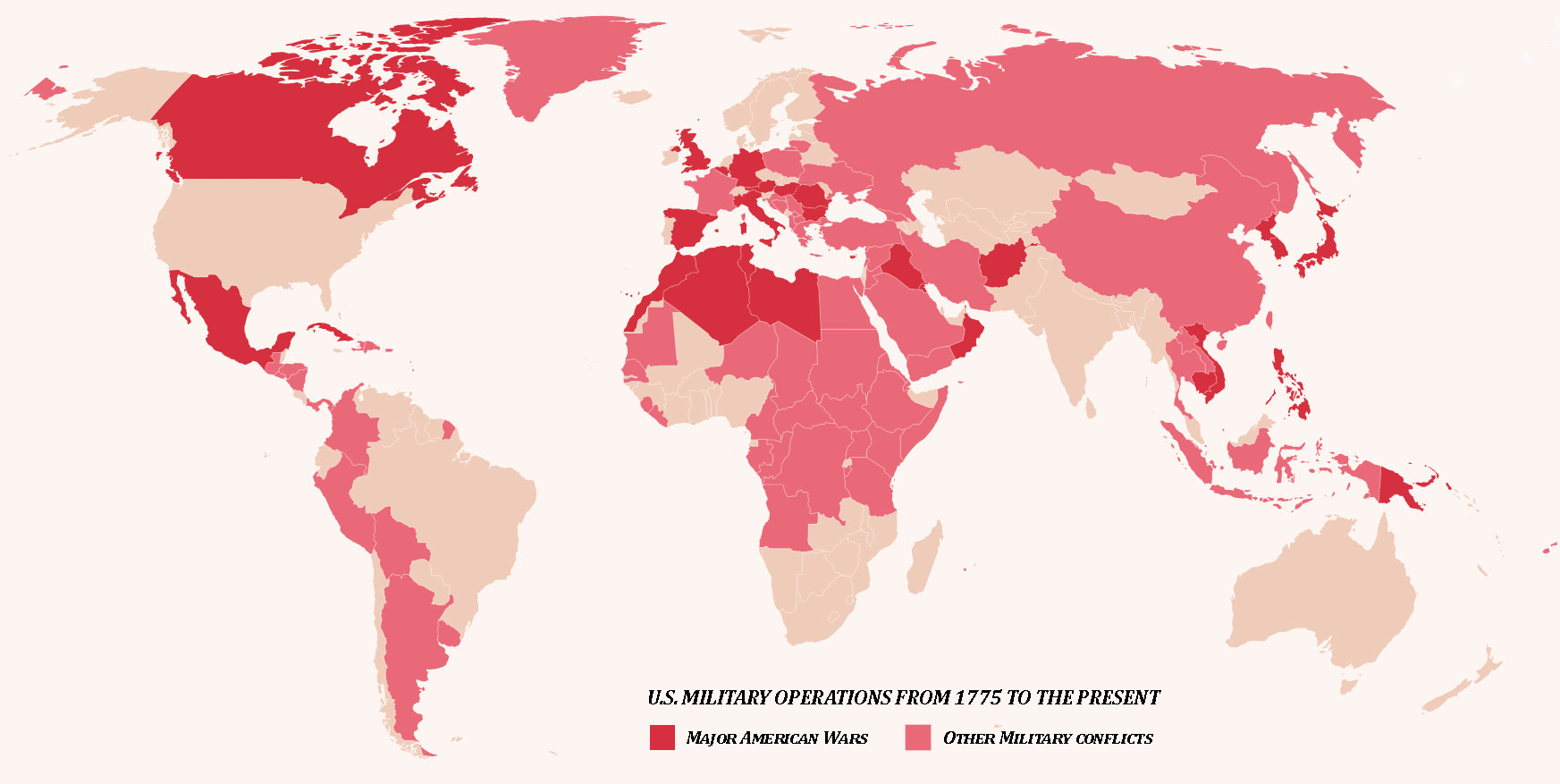

O atual conflito na Ucrânia é o último numa longa série de conflitos transmitidos nos últimos trinta anos. Em 2009, Nohrstedt escreve sobre o papel da CNN durante a Guerra do Golfo em 1991 no modo como as guerras iriam ser cobertas no presente século. A invasão do Iraque, em 2003, seria depois das primeiras guerras mediatizadas pela internet. Nestas guerras, em que a grande potência no terreno eram os EUA, houve, na ótica de Nohrsted, muita manipulação do papel dos media por parte das instituições americanas, porque os intervenientes depressa perceberam que a guerra pela opinião pública era tão importante como a que acontecia no terreno. No campo das guerras de informação, os jornalistas são arregimentados, involuntariamente ou não, conscientemente ou não, para o combate. Nohrstedt defende que as intervenções militares, para serem sustentáveis, necessitam do apoio da opinião pública, que deve sentir ligação aos conflitos no terreno. Numa era em que temos cobertura em direto, uma guerra distante torna-se parte do quotidiano. A guerra, pelo seu caráter extremo e intenso, é sempre algo noticiável em vários moldes. A invasão russa da Ucrânia e a Guerra ao Terror potenciam ainda mais estes fatores ao serem conflitos com intervenientes diretos ou indiretos de grande influência global. Nestas circunstâncias, há sempre interesse em cobrir o mais amplamente possível um conflito com tal importância geopolítica, em que as audiências também são maiores. 10

Em 2022, a sociedade ucraniana, já com oito anos de regime plenamente pró-ocidental, é olhada mediaticamente como um parceiro ocidental atacado. É uma guerra que passou de periférica, como era retratada em 2014 durante a anexação da Crimeia e o conflito no Donbass, para «uma invasão no coração da Europa», um ataque ao Velho Continente e aos seus valores «superiores». Algo que acaba por ser natural quando um dos países mais jovens do continente, mas com uma longa e complexa história de ingerências, nacionalismos e socialismos, é catapultada para o epicentro da cobertura mediática mundial.

Concluindo, o jornalismo precisa de resistir melhor aos efeitos da guerra de informações que marca sempre os períodos de confronto de blocos geopolíticos. No caso concreto da Ucrânia, deve desconstruir de forma crítica os argumentos imperialistas do Kremlin sem cair numa espiral de legitimação do imperialismo ocidental e do revisionismo histórico ultranacionalista ucraniano, tal como a cobertura dos contextos do Sul Global deve ser feita resistindo a estereótipos coloniais e à desumanização daqueles que vivem do lado do «inimigo».

Em segundo lugar, os jornalistas não precisam de ser especialistas dos territórios e dos povos que cobrem, mas cada vez é mais importante fazer uma pesquisa histórica, ainda que rápida, antes de ir para o terreno. Como antropólogo, acho importante que os jornalistas, em particular no que respeita a contextos internacionais, sejam mais antropológicos e holísticos quando cobrem estes contextos.

Por último, considero igualmente importante cultivar alguma distância emocional perante os conflitos, não no sentido de desvalorizar as violações dos direitos humanos mas sim de prevenir a arregimentação acrítica da cobertura a favor dos objetivos de um dos beligerantes, como acontece muitas vezes no jornalismo ocidental perante a invasão da Ucrânia.

.jpg)