Na minha própria ilha, posso pensar da forma que eu quiser. Posso fazer o trabalho que me apetecer e sou livre de explorar à minha maneira.1

A ideia horroriza-me: ser condenado a passar a vida inteira numa ilha tropical, a uma imensa distância de qualquer continente, cortado de toda a comunicação com o mundo.2

De longe a Ilha viram, fresca e bela,

Que Vénus pelas ondas lha levava.3

O nosso «brilhante» aliado, o Reino Unido, está atualmente a planear ceder a ilha de Diego Garcia, local de uma base militar vital dos EUA, às Maurícias, SEM QUALQUER MOTIVO.4

Escrevo este texto a partir de uma ilha. Uma ilha tão grande que, do meu lugar, não consigo ver o mar. Esqueço-me, por completo, de que ele existe. Poderia caminhar durante horas para cima, para baixo ou para os lados, e continuaria sem o ver. Nesta ilha, ninguém se lembra de que vive numa ilha. No nosso dia a dia, o oceano é um pensamento distante, uma realidade exclusiva aos povos costeiros, aos pescadores e turistas balneares. Quando pensamos numa ilha, não imaginamos a Grã-Bretanha. Este texto é sobre as outras ilhas, aquelas em que pensamos quando nos dizem: imagina uma ilha.

Imaginemos uma ilha. Talvez conjuremos uma ilha paradisíaca, com magníficas praias, palmeiras e um mar transparente. Como escrevia Camões nos Lusíadas, ilhas fantásticas onde um grupo de ninfas enamoradas aguarda pelos heroicos navegadores portugueses. Ou, de forma diametralmente oposta, um inferno. Uma ilha deserta, na qual um grupo de náufragos tenta lutar pela sua sobrevivência contra as forças da natureza e temíveis tribos canibais. Uma ilha tal qual a de Robinson Crusoé e Sexta-Feira. Se formos mais dados à arte da guerra, talvez pensemos em bases militares. Desde a base das Lajes, nos Açores, às ilhas que invadem os nossos noticiários: a Gronelândia, Taiwan, as ilhas Chagos. E, claro, imaginamos as ilhas enquanto espaços típicos do castigo e da impunidade. Lembramo-nos de ilhas como Santa Helena, onde Napoleão foi exilado até à sua morte; ou da Ilha de Epstein, na qual incontáveis crimes foram cometidos no meio do mar.

No Ocidente, crescemos a pensar em ilhas. Há quem diga que somos obcecados. A patologia até tem um nome, cunhado por Lawrence Durrell nos anos 40: ilhomania.5 Num livro sobre este assunto, o historiador John Gillis escreve o seguinte:

A ilha representa uma multiplicidade de coisas. Pode simbolizar fragmentação e vulnerabilidade, mas também plenitude e segurança. As ilhas representam a perda, mas também a recuperação. Tanto são o paraíso como o inferno. Podem representar tanto a separação como a continuidade, o isolamento e a ligação. Ao longo do tempo, a ilha tem sido o local predileto do Ocidente para visões tanto do passado como do futuro. É também aí que mais facilmente imaginamos origens e extinções.6

Olhamos em redor e vemos ilhas em todo o lado. Não só pensamos através das ilhas, utilizando-as como metáforas de isolamento ou ligação, de utopia ou pesadelo, como também as queremos possuir. O desejo de deter ilhas, de ditar os seus destinos de forma absoluta, tem uma longa história. E essa história é indissociável das ações de homens como Epstein e Trump – ou, generalizando para um universo mais abrangente, de bilionários e impérios. A vontade de controlar Taiwan e a Gronelândia, ou o uso de uma ilha privada para cometer as maiores atrocidades de forma impune, é indissociável de uma velha obsessão por estes espaços oceânicos.

Voltemos à Ilha dos Amores, ato central das nossas salas de aula e aborrecimento adolescente. Camões escreveu Os Lusíadas numa época em que as ilhas ocupavam um lugar distinto na imaginação europeia. Os europeus, esfomeados por ocupar o mundo e os seus oceanos, pintavam inúmeras ilhas desconhecidas nos seus mapas. Tal como a personagem principal no conto de Saramago, A Ilha Desconhecida, os homens faziam-se ao mar em busca de ilhas que ainda não tinham sido descobertas pelos viajantes e geógrafos. Nesta época, enquanto os portugueses iniciavam a colonização dos primeiros arquipélagos atlânticos – Madeira, Açores, Cabo Verde, São Tomé –, as ilhas começam a ser imaginadas como paraísos e utopias. Como escreve Gillis, «as ilhas paradisíacas representavam aquilo que os europeus temiam perder na nova era do colonialismo; as ilhas utópicas representavam o que eles mais esperavam adquirir neste admirável novo mundo moderno».7

Os dois cantos da Ilhas dos Amores refletem, na perfeição, esta dualidade. Neste episódio, Camões relata o momento em que a deusa Vénus premeia os «heróis lusitanos» pelos seus feitos, concedendo-lhes um grupo de ninfas para lhes garantir «prazeres divinos». Em paralelo, Tétis, a ninfa principal, leva Vasco da Gama até a um alto monte onde lhe revela a «máquina do mundo», um privilégio exclusivo dos deuses que contém os segredos do universo. Paraíso e utopia: por um lado, a ilha enquanto local do prazer; por outro, a ilha enquanto laboratório de infinito conhecimento. No texto de Camões, publicado em 1572, ecoavam outras histórias semelhantes da época – como, por exemplo, Las sergas de Esplandian (1510), um romance espanhol que nos conta a história da «Ilha da Califórnia», onde um grupo de mulheres negras e a sua rainha amazona viviam autonomamente. Ou, recuando vários séculos, a famosa Ilha de Calipso, na Odisseia, onde Ulisses seria aprisionado durante sete anos pelas mãos de uma ninfa. Na fase inicial do colonialismo europeu, as ilhas eram vistas como entidades femininas. A busca pelo paraíso, pelas «terras virgens» do novo mundo, era assinalada pela pulsão sexual.

Ao paraíso, seguiu-se o inferno. Pela mão dos exploradores europeus que as «descobriam», as ilhas foram palco de desastres ecológicos e humanos. Os portugueses inventaram o sistema de plantação, mais um troféu para o armário nacional, inaugurando-o com o açúcar nas ilhas atlânticas. Destruíram-se florestas, as ilhas tornaram-se palco do fim de espécies e habitat naturais. O trabalho escravizado alimentou este sistema durante séculos, que percorreria todo o oceano, desde Cabo Verde ao Caribe. Criou-se o inferno, e depois decidiu-se exportá-lo. As ilhas já não eram imaginadas como laboratórios de possibilidade e utopia, como fez Thomas More em 1512, mas sim de lucro e destruição. A par das plantações, estabeleceram-se postos de comércio e de controlo militar nas costas africana, americana e asiática. Deixaram de sonhar as ilhas – agora, era a altura de as usar.

Enquanto as ilhas continuavam a servir os fins da exploração colonial, o Iluminismo e as décadas que o seguiram promoveram o seu estudo científico – exemplificado pela famosa expedição de Darwin às ilhas Galápagos (expedição que se iniciou nas ilhas de Cabo Verde), exemplo seguido por inúmeros naturalistas ocidentais. As ilhas começaram a ser concebidas como lugares distintos, insulares, «sem história nem esperança», como escreveria Herman Melville.8 Retratados como não lugares, isolados do mundo e com vastos recursos para servir os propósitos imperiais, intensificou-se a prática de as ocupar. Eram presas fáceis para homens com poder: quem estabelecesse o domínio sobre uma ilha conseguia comandá-la como um rei. Com o oceano a encerrar todas as fronteiras, a fuga de súbditos e a invasão de inimigos eram controladas com maior facilidade. As ilhas tornar-se-iam no espaço, por excelência, do despotismo e do poder repressivo.

Os impérios e homens poderosos desejavam controlar as ilhas – mas viver nelas era outra história. A sua ambição era ser Hades, deter o poder de orquestrar e decorar o inferno, de selecionar os condenados. Relembremos o caso de São Tomé, para onde milhares de crianças judias foram enviadas no século XV após serem retiradas aos pais e batizadas à força pela Inquisição. Destinadas à primeira colonização da ilha, a avassaladora maioria delas morreu entre a viagem e os primeiros dias após a chegada. Paralelamente, africanos escravizados foram forçados a contribuir para esta colonização, condenados a uma pena perpétua naquele inferno tropical. Assim foi ocupado São Tomé e tantas outras ilhas, desde as Maurícias a Cabo Verde, autênticos projetos de engenharia social. Fabricaram-se populações de ilhéus que, pela mão de vários impérios, seriam escravizadas para prosseguir os seus fins. Muitas resistiram, outras tantas até conseguiriam expulsar os colonos – lembremo-nos da revolução do Haiti.

Pequenos reinos flutuantes, rapidamente foram encontrados outros usos para estas ilhas: o de prisão para os indesejados. São inúmeras as figuras que foram remetidas para ilhas de forma a garantir que se estendia um enorme oceano entre elas e a sua liberdade: Mandela na Ilha Robben, Dreyfus na Ilha do Diabo, Napoleão em Santa Helena. Sem esquecer o Tarrafal, na Ilha de Santiago, o campo de morte lenta inaugurado por Salazar. A ilha representou o fim da vida de incontáveis prisioneiros, que olhavam para ela como uma antecâmara da morte. Como escrevia Napoleão a caminho do exílio, «preferia ser morto a ir para Santa Helena». E lá morreu, naquele a que o antigo Imperador apelidou como um «rochedo estéril».

Nestas múltiplas visões das ilhas, entre paraíso perdido e inferno reinventado, manteve-se sempre um traço comum – a ideia de que elas são espaços para a impunidade de quem as domina. Para a impunidade do dono da plantação, que rege os escravos de acordo com as suas próprias leis. Para a impunidade do império, que coloca uma base militar sem pedir o consentimento dos nativos. Para a impunidade do Estado, que transforma a ilha em prisão. Para a impunidade das nossas imaginações, que continuam a fazer das ilhas meras metáforas, e não espaços reais. E assim, de impunidade em impunidade, chegamos ao século XX.

Em março de 1954, uma enorme mancha vermelha cobriu o Pacífico Sul. Poucos segundos depois, uma nuvem-cogumelo assolou as Ilhas Marshall. Era o primeiro teste de uma bomba de hidrogénio conduzida pelos EUA, mil vezes mais potente do que a bomba atómica utilizada em Hiroshima. O ministro da saúde das Ilhas Marshall comentaria, anos mais tarde, que uma espécie de pó branco caiu do céu naquele dia. «As crianças brincaram na “neve”, ninguém sabia que era radioativo». Entre 1946 e 1958, os EUA realizaram mais de 60 testes nucleares na região. Em 2019, as Nações Unidas avisaram que a cúpula construída pelos EUA nas ilhas, utilizada para armazenar lixo nuclear até hoje, pode ser danificada a qualquer momento. Mas os EUA não estão sozinhos. Entre 1955 e 1990, a União Soviética realizou mais de 200 testes nucleares em Novaya Zemlya, um arquipélago no Ártico. Foi ali que, em 1961, lançaram a «Bomba Tsar», a mais poderosa bomba nuclear alguma vez detonada. Durante o mesmo período, Franca testou 193 bombas nucleares nas ilhas de Moruroa e Fangataufa, na Polinésia. «Durante trinta anos, fomos ratos de laboratório», disse uma nativa. Um novo inferno assolou as ilhas – o inferno nuclear.

A par da reinvenção dos infernos, chegaram novas visões do paraíso. Como nos explica um website de turismo, as ilhas de São Tomé e Príncipe são «paradisíacas», prometendo que uma visita ao arquipélago «recambia qualquer adulto empedernido à infância despreocupada». Ao longo das últimas décadas, várias ilhas tropicais foram reinventadas como paraísos para turistas ocidentais – desde o Caribe a Cabo Verde, com voos baratos e um novo hotel construído a cada sopro. Quanto mais «genuína» a experiência, melhor. Os problemas internos destas ilhas, a herança que ainda carregam dos tempos infernais, é colocada debaixo do tapete para garantir uma experiência única aos turistas que ali aterram. Há que manter a ilusão do visitante, que nunca pensou nas ilhas senão como um paraíso. Porque é que haveríamos de estragar a festa para falar no inferno?

Na senda deste novo turismo de ilhas, vários multimilionários não se deram por satisfeitos. Não bastava visitar estes paraísos artificiais – quiseram detê-los para si próprios. Tal qual senhores coloniais dos séculos passados, inspirados pelas histórias de ninfas e musas do século XV, quiseram criar os seus mundos privados numa ilha onde estariam protegidos dos olhares alheios. Separados pela barreira do oceano, vão estabelecendo autênticos universos de impunidade. Em 1998, Jeffrey Epstein comprou a Little Saint James por cerca de 8 milhões de dólares. Em 2016, adquiriu a Great Saint James – a ilha do lado – para garantir ainda mais privacidade. Ali, nas suas duas ilhas, quis estabelecer o paraíso. Nas suas palavras, «da forma que eu quiser». Tal qual Hades, comandou mais um inferno. Ainda está por estabelecer a identidade de todos os carcereiros e encarcerados.

Portugal não se escapa a este fenómeno. Como nos dizem no Portugal Pathways, um portal de consultoria financeira para estrangeiros ricos que se querem estabelecer a si ou aos seus negócios em Portugal, comprar uma ilha é «a maior expressão de riqueza», explicando que «apesar de tipicamente pensarmos nas ilhas do Caribe ou do Pacífico, a popularidade das ilhas na costa soalheira de Portugal está a crescer». Contam-nos, com entusiasmo, que Steven Spielberg já comprou duas pequenas ilhas desabitadas na Madeira. Ou que São Miguel dos Reis, nos Açores, foi vendida a um empresário anónimo para estabelecer um «retiro privado». Enquanto tentam persuadir o multimilionário a comprar estas ilhas, anunciam os seus preços – entre 100 e 200 milhões de euros, mais coisa, menos coisa.

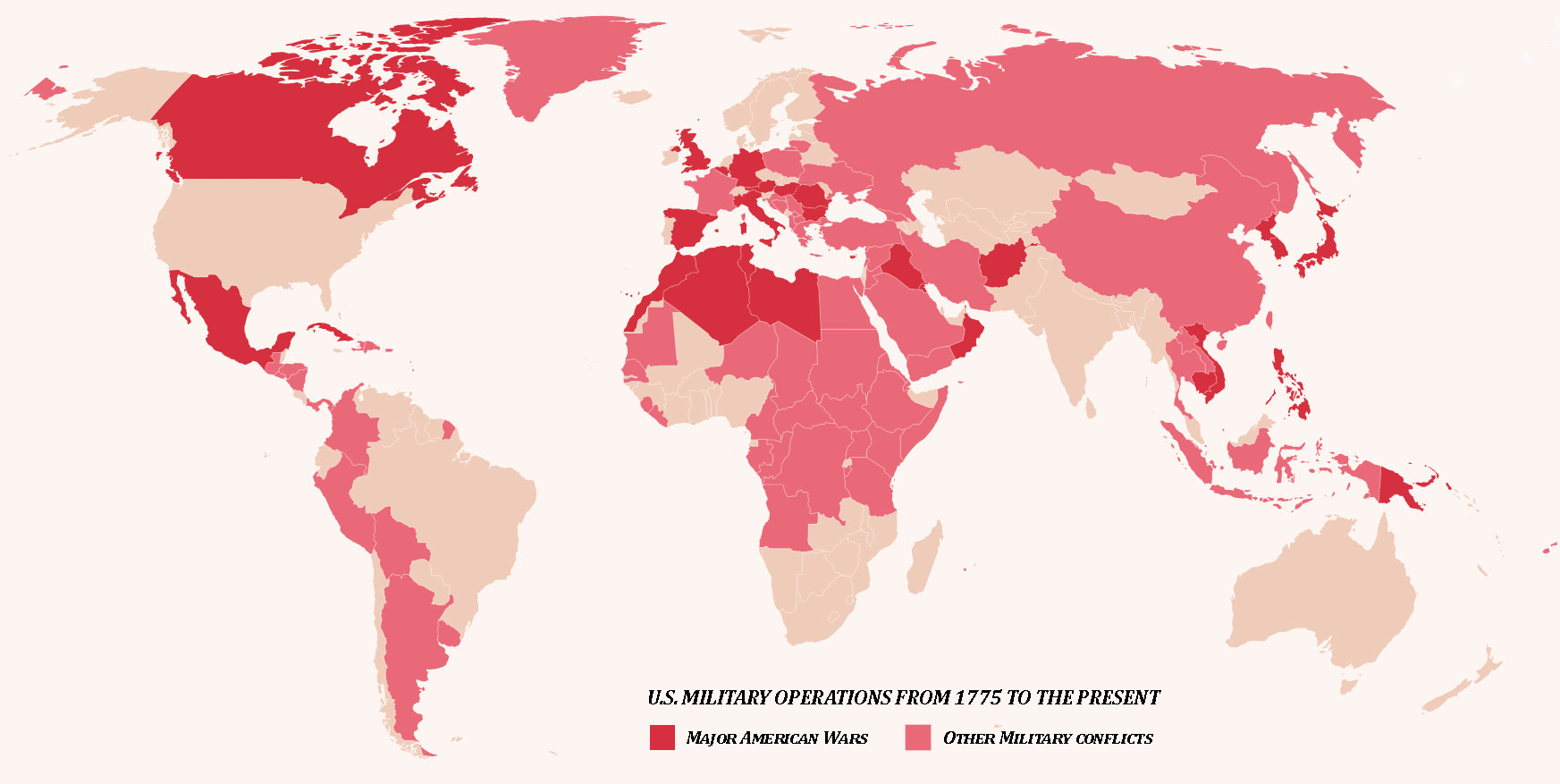

A par desta fome de multimilionários pelo controlo de ilhas, temos os novos impérios a replicar as fórmulas dos antigos. Já Kennedy dizia, no rescaldo da crise dos mísseis de Cuba: «o controlo dos mares significa segurança. O controlo dos mares significa paz. O controlo dos mares significa vitória. Os EUA têm de controlar os mares». As ilhas, espaços por excelência para controlar os mares, são colocadas na mira dos impérios. As ações recentes de Trump revelam uma continuidade desta visão – desde o desejo assumido de controlar a Gronelândia, à crítica da «perda» das Ilhas Chagos, no Índico, pelo Reino Unido, cuja soberania foi recentemente passada para as Maurícias. Vale a pena relembrar que, nestas ilhas, os EUA agiram durante anos de forma absolutamente impune, expulsando a sua população nativa para as Maurícias e as Seicheles de forma a estabelecer uma base militar.9 Seria apenas uma entre outras centenas de bases militares norte-americanas por todos os mares. Incluindo, aqui ao lado, nos Açores.

O mundo não é feito apenas de ilhas, mas as ilhas ajudam a compreender o mundo. Não é apenas nas ilhas que a violência ocorre – longe disso – mas é nelas que ela se refina. Desde a época de Camões que as ilhas são pensadas como laboratórios para imaginar paraísos e infernos. Ao longo dos séculos, partiu-se da metáfora para a prática. Plantações, bases militares, turismo de luxo, prisões, lixo nuclear. Locais de impunidade representados, na perfeição, pelas ações de Epstein e companhia. Imaginar ilhas, ocupar ilhas, comprar ilhas, rebentar com ilhas, lutar por ilhas. Até hoje, continuamos obcecados.

Talvez parte da solução seja fazer o movimento inverso. Em vez de ver e imaginar as ilhas a partir de fora, podemos olhar para elas a partir de quem lá vive – os ilhéus, as ecologias, o mar. Invertendo o nosso olhar, podemos começar a desaprender o que nos ensinaram sobre ilhas nos bancos do liceu. A deixar de as conceber como paraísos ou infernos; a deixar de as querer possuir. A olhar para elas como lugares reais, tão reais como todos os outros lugares do mundo. Termino, por isso, com as palavras de uma poetisa que escreve a partir de uma ilha, a ilha de São Tomé. De alguém que vê o arquipélago de dentro para fora, e não ao contrário. O poema chama-se «Afroinsularidade», e foi escrito por Conceição Lima:

Deixaram nas ilhas um legado

de híbridas palavras e tétricas plantações

engenhos enferrujados proas sem alento

nomes sonoros aristocráticos

e a lenda de um naufrágio nas Sete Pedras

Aqui aportaram vindos do Norte

por mandato ou acaso ao serviço do seu rei:

navegadores e piratas

negreiros ladrões contrabandistas

simples homens

rebeldes proscritos também

e infantes judeus

tão tenros que feneceram

como espigas queimadas

Nas naus trouxeram

bússolas quinquilharias sementes

plantas experimentais amarguras atrozes

um padrão de pedra pálido como o trigo

porque toda a ilha era um porto e uma estrada

sem regresso

todas as mãos eram negras forquilhas e enxadas

E nas roças ficaram pegadas vivas

como cicatrizes—cada cafeeiro respira agora um

escravo morto

E nas ilhas ficaram

incisivas arrogantes estátuas nas esquinas

cento e tal igrejas e capelas

para mil quilómetros quadrados

e o insurrecto sincretismo dos paços natalícios.

E ficou a cadência palaciana da ússua

o aroma do alho e do zêtê d’óchi

e no calulu o louro misturado ao óleo de palma

e o perfume do alecrim

e do mlajincon nos quintais dos luchans

E aos relógios insulares se fundiram

os espectros—ferramentas do império

numa estrutura de ambíguas claridades

e seculares condimentos

santos padroeiros e fortalezas derrubadas

vinhos baratos e auroras partilhadas

Às vezes penso em suas lívidas ossadas

seus cabelos podres na orla do mar

Aqui, neste fragmento de África

onde, virado para o Sul,

um verbo amanhece alto

como uma dolorosa bandeira.10

[1]Jeffrey Epstein, em entrevista à BusinessInsider (2003).

[2] Napoleão Bonaparte, a caminho do seu exilio em Santa Helena (1815).

[3] Luís Vaz de Camões, Os Lusíadas, Canto IX (1572).

[4] DonaldTrump, Truth Social (2025).

[5] Em inglês, islomania.L. Durrel, Reflections on a Marine Venus (1953).

[6] J. Gillis, Islandsof the Mind: How the Human Imagination Created the Atlantic World (2004),p. 3.

[7] Gillis, Islands ofthe Mind, p. 65.

[8] H. Melville, EnchantedIsles (1854).

[9] D. Vine, Islands ofShame: The Secret History of the U.S. Military Base on Diego Garcia (2011)

[10] C. Lima, Úteroda Casa (2004).

.jpg)