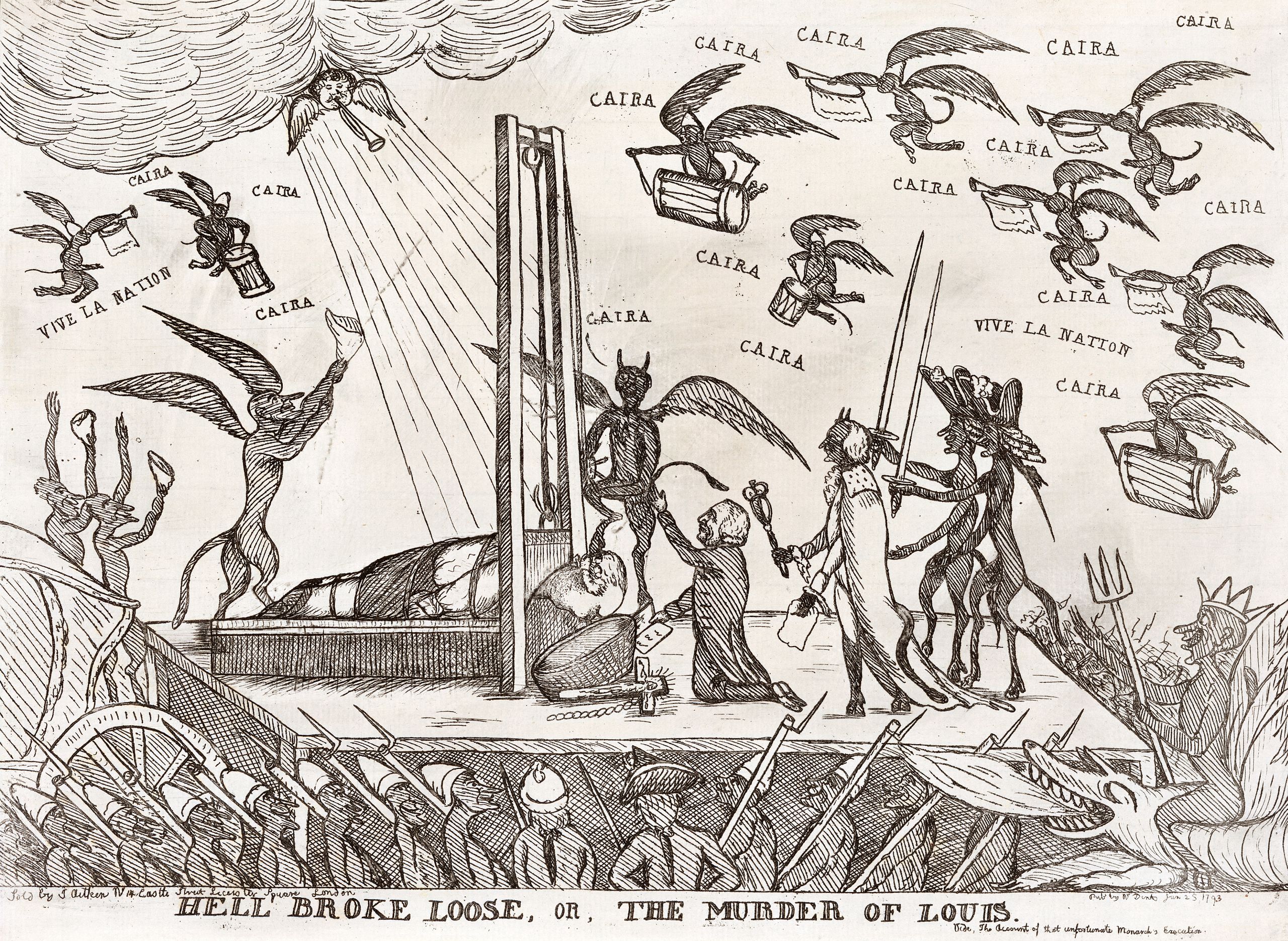

Ça ira – expressão utilizada pelos revolucionários franceses em canções de protesto, terá ganho notoriedade em 1790 e significa, para lá da sua tradução direta de «isto vai» ou «vai ficar tudo bem», uma promessa de que, face às adversidades de quem trava uma batalha que transformará a sociedade, as curvas sinuosas da história se irão virar para o lado daqueles que lutam. Através desta expressão, funciona uma espécie de encantamento político coletivo, um apelo à coragem face ao que é imprevisível e à certeza de que tudo o que quisermos alcançar está à distância da soma dos nossos braços. Ao longo dos anos e até aos nossos dias, foi utilizada por outros movimentos revolucionários, resistentes, republicanos e anticapitalistas franceses como metáfora política do otimismo popular. Da mesma forma, vários cantores de diferentes nacionalidades emprestaram a sua voz a esta potente expressão, mobilizando-a em diversas peças musicais. Descobri, ao longo dos dias em que escrevi e pensei este ensaio, que gosto mesmo muito desta pequena expressão.

No final da última Convenção do Bloco de Esquerda, o recém-eleito coordenador José Manuel Pureza citou Miguel Portas (um dos fundadores deste partido, que faleceu prematuramente em 2012), que teria usado a expressão «isto vai» (uma declinação do nosso ça ira) quando se referia às adversidades que um recém-fundado partido de esquerda radical encontraria pela frente. Esta frase foi utilizada novamente no fim-de-semana de 29 e 30 de novembro de 2026 para mobilizar a esperança dos militantes de um partido de esquerda que se confronta com a mais séria crise de sobrevivência da sua história.

Ora, esta autora nunca fez da sua militância partidária um segredo. Sou militante do Bloco de Esquerda desde 2018. Representei o Bloco entre 2021 e 2025 na Assembleia Municipal de Lisboa. Fui, até ao passado fim-de-semana, membro da sua Comissão Política e faço ainda parte da sua Mesa Nacional, tendo já passado por outros órgãos de direção a nível nacional e local. Quando, com dezoito anos, me inscrevi no partido que - na altura, se apresentava como terceira força política nacional e contava com dezanove deputados na Assembleia da República - chegava cheia de entusiasmo e confiança no futuro, desejosa de me envolver ativamente na vida de um partido que, na minha acepção, articulava todas as lutas que eu queria ajudar a travar, e não dispensava a democracia nem o debate. Desse modo, agora com vinte e seis anos, é com a maior das mágoas e, por vezes, com um sentimento de impotência asfixiante, que observo a quebra deste mesmo partido para apenas 1,9% dos votos nas últimas eleições legislativas. Este sentimento angustiante da desilusão de esquerda e da incredulidade face a um mundo crescentemente monstruoso ocuparia páginas de outro possível ensaio, mas não é sobre ele que me quero debruçar. Quem o sente saberá bem do que falo.

Não acho, portanto, que este espaço político tenha desaparecido ou que a esquerda deva abdicar de qualquer dos seus traços fundamentais para se «modernizar» e cristalizar-se em partidos simpáticos e fofinhos, por quem até os direitistas nutrem afeto. Julgo que faço parte ainda de uma esquerda que soube reinventar o marxismo depois do fracasso do socialismo real a Leste, integrando-o num panorama de batalhas contemporâneas mais abrangentes do que as que originalmente vinham nele imbuídas. O nosso espaço não desapareceu – outra ideia que rejeito prontamente – porque não é simplesmente possível que o espaço da esquerda desapareça num mundo capitalista, que o espaço do feminismo desapareça num mundo patriarcal, ou que o espaço do antirracismo desapareça num mundo ainda marcado pelo imperialismo.

Decidi escrever este ensaio com base numa intervenção pública que fiz na Convenção deste meu partido. Por isso, tendo deixado as minhas opiniões e críticas no espaço interno onde elas são mais úteis, aventurei-me a expandi-las para um texto que, mais do que só sobre o Bloco, visa refletir sobre a esquerda, sem ambições de responder àquilo que todos queremos saber. Muito do que estruturei como possível contributo para uma reflexão crítica dos nossos erros foi inspirado na leitura do livro Sair da nossa impotência política, de Geoffroy de Lagasnerie – um novo preferido – e igualmente num artigo do The Guardian, «Inside the Rise and Fall of Podemos», escrito por Lilith Verstrynge, uma das mais conhecidas (ex) dirigentes deste partido.

Chegámos à última Convenção do Bloco mergulhados na mais séria crise existencial da esquerda dos últimos anos. Derrotados, incompreendidos, fechados sobre nós próprios. Parece-me que cerramos fileiras, mas os nossos olhares apontam persistentemente para dentro e as nossas bocas falam apenas a linguagem da auto-justificação, da auto-comiseração e da procura de uma linha argumentativa que desloque o erro de dentro para fora. Procuramos inimigos externos e caçamos fantasmas internos da deslealdade, mas nunca temos a ousadia de nos olhar ao espelho. «Não fomos nós; foi o avanço da extrema-direita.» «Não podemos penitenciarmo-nos demais, temos de levantar a cabeça e avançar» , mesmo que não façamos a mínima ideia de para onde devemos caminhar.

Ora, se é verdade que a extrema-direita cresce desenfreadamente por toda a Europa e, em vários lugares, conquista o poder, isso não significa que o destino de Portugal e do fascismo por cá seja um imperativo imparável, sobre o qual nos podemos apenas lamentar. Usar a extrema-direita como defesa contra quem nos aponta erros e fracassos é uma saída fácil e pouco corajosa. Vejamos que, pela Europa, são vários os partidos congéneres do Bloco de Esquerda que são capazes de se apresentar com enorme sucesso popular às eleições, mesmo com a direita fascizante a espreitar ameaçadoramente por detrás dos seus ombros. Se a nossa narrativa é a de nos demitirmos no momento histórico adverso em que vivemos, então de pouco serviremos para o contrariar. O contexto difícil não basta para justificar os falhanços de estratégia e tática, os erros de liderança política ou o fracasso em transmitir uma mensagem às milhares de pessoas desesperadas por uma vida melhor. Esses erros são nossos.

Da mesma forma, o deslocamento do discurso hegemónico mais para a direita não tem de nos intimar a um discurso crescentemente moderado e defensivo. Pelo contrário, este é o momento de recusar a defensiva absoluta. De dizermos que nós é que somos contra este sistema: que a vergonha tem de mudar de lado, para o lado dos que tudo têm e que regozijam com o esmagamento das nossas vidas; que não partimos para a luta derrotados, a pedir para voltarmos ao que existia há dez ou há vinte anos, quando, nessa altura, já achávamos que estava tudo mal. Sem acreditar numa possibilidade real de triunfo, vivemos num círculo frenético de uma «economia política da derrota» – numa subjugação à temporalidade e às agendas que nos são impostas pela direita e às quais prontamente precisamos de reagir. Temos de ser capazes, como sugere Lagasnerie, de tecer uma nova subjetivação política que opere no quadro da possibilidade de uma transformação total e revolucionária da sociedade. Não queremos só parar as ofensivas fascistas ou neoliberais e regressar às águas turvas do que existia no início dos anos 2000. Queremos um mundo inteiramente diferente. Como coloca o filósofo: «Quando perdemos o poder sobre o tempo, perdemos tudo e já só podemos perder e regredir.»

Mas, na prática, o que poderá isto querer dizer? Provavelmente, admitir que alguma esquerda falhou na sua tarefa de «infiltração na vida quotidiana» e, como reflete Verstrynge no seu ensaio de tom confessional sobre o Podemos, preferiu os canais de comunicação e as redes sociais como «braço principal de ativismo».

Para conseguirmos rasgar o pesado manto de um senso comum desfavorável à esquerda, precisamos de ser capazes de mapear o enraizamento da militância que temos e de priorizar a organização na vida lá fora, de todas as pessoas que querem ainda dar um pouco da sua vida à militância (nas escolas, faculdades, locais de trabalho, associações). De verdadeiramente nos infiltrarmos nas estruturas da vida quotidiana. Lagasnerie instrui-nos habilmente sobre estratégias de ação e questiona-nos de forma ácida sobre a linha ténue entre a eficácia e a performance no protesto político, bem como sobre a nossa capacidade ofensiva enquanto esquerda. Um partido ou uma esquerda sem raízes profundas está condenado ao maior dos abanões em tempos de tempestade. Vivemos nesses tempos.

Provavelmente, precisamos igualmente de uma força inaudita que queira discutir quem somos e para onde vamos. O que é, hoje, fazer parte do campo da esquerda revolucionária? É na resposta a estas perguntas que talvez possamos alvitrar uma visão estratégica para um caminho longo e tortuoso da luta contra-hegemónica. Talvez, no processo de nos voltarmos a definir e a percecionar-nos como um instrumento e não um fim, consiga abrir processos de atualização de ideias e propostas, bem como de discussão da tática política imediata. Do mesmo modo, no plural, seremos capazes de formular, sem dúvida, novas sínteses transformadoras, capazes de fazer face aos desafios do presente e de falar para aqueles que já não nos ouvem.

Para que essa transformação radical ocorra no campo da esquerda, precisamos de todos os que cá estão, de alguns que já estiveram e cujas frustrações os levaram para outros sítios (alguns talvez bastante distantes dos nossos) e dos muitos que virão a estar. Nesse sentido, restaurar a confiança de quem milita passa por um processo moroso e franco de redemocratização interna, recusando o poder daqueles que querem decidir tudo antes do início de uma reunião (um erro tão repetitivo e, por isso mesmo, trágico da esquerda) ou da transformação de espaços de diálogo em câmaras de eco. A esquerda quer-se como um espaço combativo, vivo e crítico que inclua todas as pessoas com o sonho de um mundo melhor, de uma primavera que chegue para valer e para toda a gente. Uma transformação radical não se concede de cima para baixo. Nem no mundo lá fora, nem na vida dos movimentos e partidos de esquerda.

O tempo é de mudança radical: quer a queiramos, quer não. Há forças históricas que impelem o mundo para um lugar de incerteza e para uma aproximação vertiginosa de um abismo irrecuperável. Este é o tempo dos monstros – eles estão no parlamento, na televisão, nas redes sociais, nas ruas, ao nosso lado, à nossa frente e atrás de nós – e o mundo novo não nascerá deterministicamente da nossa vontade ou através das justificações que repetimos ad nauseam sobre os nossos insucessos. Quando nascer, será fruto de uma mudança total na ação, no discurso e na organização. Será da remobilização do povo como maioria moral. Da recuperação da vida comum como medidor ético de uma sociedade. Nascerá, talvez, da capacidade da esquerda de, num coletivo cada vez maior, mostrar que o mundo pode mudar e que não nos temos apenas de sentar, agachados e amedrontados, a proteger a cabeça dos golpes dos outros. Podemos e devemos levantar-nos. Não temos casas, não temos empregos dignos, não temos hospitais que nos recebam, não temos tempo, não temos vida, não temos sequer direito à imaginação de um futuro. Mais que nunca, sejamos corajosos. Ça ira, sim, mas não basta dizê-lo; ça ira só se o empurramos com toda a força que temos. Como diz uma personagem de uma série que me é muito querida: não queremos apenas mudar a direção da engrenagem. Não queremos apenas pará-la. Queremos quebrá-la de vez. E é tempo de passar ao ataque.